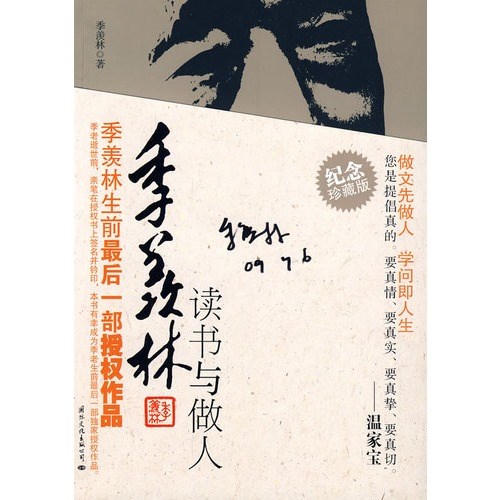

阅读笔记:《季羡林读书与做人》

《季羡林读书与做人》,阅读时间:2014年1月16日

变成了人以后,就开始积累人的智慧,这种智慧如滚雪球,越滚越大,也就是越积越多。禽兽似乎没有发现有这种本领。一只蠢猪一万年以前是这样蠢,到了今天仍然是这样蠢,没有增加什么智慧。

在发明文字以前,保存智慧靠记忆;文字发明了以后,则使用书籍。把脑海里记忆的东西搬出来,搬到纸上,就形成了书籍,书籍是贮存人类代代相传的智慧的宝库。后一代的人必须读书,才能继承和发扬前人的智慧。人类之所以能够进步,永远不停地向前迈进,靠的就是能读书又能写书的本领。

三年高小,平平常常。有一件事值得提出来谈一谈:我开始学英语。当时正规小学并没有英语课。我学英语是利用业余时间,上课是在晚上。(从小学就开始学英语,并且长期坚持着)

在大学在课余仍然继续写作散文,发表在当时颇有权威性的报刊上。我可万万没有想到,那样几篇散文竟给我带来了好处。(①我们应该锻炼自己的写作能力,并把成熟的作品发表出来;②发表自己的作品,才能够带来品牌效应,这种效应。要多发表作品。)

我的经验压缩成两个字是勤奋。再多说两句就是:争分夺秒,念念不忘。灵感这东西不能说没有,但是,它不是从天上掉下来的,而是勤奋出灵感。(勤奋,在一件事情上坚持不懈的努力。灵感来自于哪里?来自于不断的耕耘,在一件事情上坚持做到最好。重复也有助于形成新思维。)

要想从事科学研究工作,应该在四个方面下工夫:一,理论;二,知识面;三,外语;四,汉文。(语音是最基本的工具。)

古今中外一些所谓唯心主义哲学家的著作,他们的思维方式和推理方式,要认真学习。不管你探究的范围多么窄狭,多么专门,只有在知识广博的基础上,你的眼光才能放远,你的研究才能深入。我们从事人文科学和社会科学研究的人,应该学一点科学技术知识,能够精通一门自然科学,那就更好。

英语这种语言,我们必须熟练掌握,不但要能读,能译,而且要能听,能说,能写。(在各个不同阶段,英语的学习都是很重要的一部分。坚持才能出成果。)

一个人的假设,决不会一提出来就完全符合实际情况,有一个随时修改的过程。允许修改假设。

谈一谈材料有用无用的问题。严格讲起来,天下没有无用的材料,问题是对谁来说,在什么时候说。就是对同一个人,也有个时机问题。

在有需要解决的问题时,搜集资料并不困难,有时候资料简直是自己跃入你的眼中。反之,如果你脑海里没有这个问题,则所有这样的资料对你都是无用的。最好脑海里思考问题,不要单思考一个,同时要思考几个,而且要念念不忘,永远不让自己的脑子停摆,永远在思考着什么。这样一来,你搜集面就会大得多。材料当然也积累得多,养兵千日,用兵一时;一旦用起来,你就左右逢源了。

对我们研究学问的人来说,时间尤其珍贵,更要争分夺秒。

我从前读过马雅可夫斯基的《开会迷》和张天翼的《华威先生》。(搜索一下这两本书的电子版本,大概看一下是讲什么的。)

现在我既然没有完整的时间,就挖空心思利用时间的“边角废料”。在会前、会后,甚至在会中,构思或动笔写文章。

有不少会,讲话空话废话居多,传递的信息量却不大,态度欠端,话风不正,哼哼哈哈,不知所云,又佐之以“这个”、“那个”,间之以“唵”`“啊”,白白浪费精力,效果却是很少。在这时候,我往往只用一个耳朵或半个耳朵去听,就能兜住发言的全部信息量,而把剩下的一个耳朵或一个半耳朵全部关闭,把精力集中到脑海里,构思,写文章。当然,在飞机上,火车上,汽车上,甚至自行车上,特别是在步行的时候,我脑海里更是思考不停。这就是我所说的利用时间的“边角废料”。积之既久,养成“恶”习,只要在会场一坐,一闻会味,心花怒放,奇思妙想,联翩飞来;“天才火花”,闪烁不停;此时文思如万斛泉涌,在鼓掌声中,一篇短文即可写成,还耽误不了鼓掌。

我的大学生活是比较长的:在中国念了四年,在德国哥廷根大学又念了五年,才获得学位。

当我在德国学习的时候,德国并没有规定学习的年限。只要你有钱,你可以无限期地学习下去。德国有一个词儿是别的国家没有的,这就是“永恒的大学生”。德国大学没有空洞的“毕业”这个概念。只有博士论文写成,口试通过,拿到博士学位,这才算是毕了业。

我拿到了一个有关佛教混合梵语的题目。用了三年的时间,搜集资料,写成卡片,又到处搜寻有关图书,翻阅书籍和杂志,大约看了总有一百多种书刊。然后整理资料,使之条理化、系统化,写出提纲,最后写成文章。

一本一本地借,一本一本地查。把论文中引用的大量出处重新核对一遍,不让它发生任何一点错误。

学外语也没有捷径,人人平等,都要付出劳动。市场卖的这种学习法、那种学习法,多不可信。什么方法也离不开个人的努力和勤奋。

根据我个人经验,学外语学到百分之五六十,甚至七八十,也并不十分难。但是,我们不学则已,要学就要学到百分之九十以上,越高越好。不到这个水平你的外语是没有用的,甚至会出漏子的。做人要老实,学外语也要老实。学外语没有什么万能的窍门。俗语说:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”

我学俄文时,教师只教我念了念字母,教了点名词变化和动词变化,立即让我们读果戈里的《鼻子》,天天拼命查字典,苦不堪言。然而学生的主动性完全调动起来了。一个学期,就念完了《鼻子》和一本教科书。实践是检验真理的唯一标准,德国的实践证明,这样做是有成效的。

一个简单的事实往往为人们所忽略,世界上万事万物无不在随时变化,语言何独不然!一个外语学者,即使已经十分纯熟地掌握了一门外语,倘若不随时追踪这一门外语的变化,有朝一日,他必然会发现自己已经落伍了,连自己的母语也不例外。不管你今天外语多么好,不管你是一条多么精明的龙,你必须随时注意语言的变化。

中国古人说:“学如逆水行舟,不进则退。”要时刻记住这句话。我还想建议:今天在大学或中学教外语的老师,最好是每隔五年就出国进修半年,这样才不至为时代抛在后面。

第一,要尽快接触原文,不要让语法缠住手脚,语法在接触原文过程中逐步深化。第二,天资与勤奋都需要,而后者占绝大的比重。第三,不要妄想捷径,外语中没有“御道”。

英语和德语同一语言系属,语法前者表面上简单,熟练掌握颇难;后者变化复杂,特别是名词的阴、阳、中三性,记得极为麻烦,连本国人都头痛。背单词时,要连同词性der、die、 das一起背,不能像英文那样只背单词。发音则英文极难,英文字典必须使用国际音标。德文则一字一音,用不着国际音标。

你只需要找一位通德语的人,用上二三个小时,把字母读音学好。从此你就可以丢掉老师这个拐棍,自己行走了。你找一本有可靠的汉文译文的德文科技图书,伴之以一本浅易的德文语法。先把语法了解个大概的情况,不必太深入,就立即读德文原文,字典反正不能离手,语法也放在手边。一开始必然如堕入五里雾中。读不懂,再读,也许不止一遍两遍。等到你认为对原文已经有了一个大概的了解,为了验证自己了解的正确程度,只是到了此时,才把那一本可靠的译本拿过来,看看自己了解得究竟如何。就这样一页页读下去,一本原文读完了,再加以努力,你慢慢就能够读没有汉译本的德文原文了。

当年马克思和恩格斯共同领导世界共运时,根据传记的记载,他们二人之间也有所分工,马克思主要搞经济问题和理论研究,恩格斯分工之一是搞军事研究,在他们的圈子里,恩格斯有一个绰号叫“将军”。至于语言,二人都能掌握很多种。希腊文和拉丁文在中学就都学过,马克思能整段整段地背诵古希腊文学作品。据说他们对印度的梵文也涉猎过。他们二人都能用德、英、法文写文章。

在非洲,有一些国家也不得不使用英文。我们中国人,如果能掌握了英文,则游遍世界无困难。在今天的世界上,英文实际上已经成了“世界语”了。

德国最伟大的诗人歌德( Goethe,1749年一1832年),对东方国家,主要是中国和印度文学艺术以及哲学思想推崇备至,简直到了迷信的程度。读一读他的文学作品,就能够一清二楚。他的杰作《浮士德》一开头就模仿了印度剧本的技巧。他又作诗歌颂印度古诗人迦梨陀婆的《沙恭达罗》,想把这个印度剧本搬上德国舞台。再读一读他同艾克曼的《谈话录》,经常可以读到他对中国或印度文学的赞美之辞。他晚年对一部在中国文学史上根本占不到什么地位的才子佳人小说《好逑传》的高度赞扬,也是人们所熟知的。

waldschmidt的教学法是典型的德国方法。第一堂课先教字母读音,以后的“语音”、“词形变化”等等,就一律不再讲解,全由我自己去阅读。我们每上一堂课,都在读附在书后的练习例句。

学习外语,让学生一下子就跟外语实际接触,一下子就进入实践,这比无休无止地讲解分析效果要好得多。不过这种方法对学生要求极高,每周两小时的课,我要费上一两天的时间来备课。

有新材料的发现才能有新学问的产生。

我在哥廷根大学除了学习梵文和吐火罗文外,还学习了一些别的语言。

从1937年夏学期开始,不知为什么,我忽然异想天开,想以阿拉伯文为副系之一,选了Prof.

von Soden的课:初级阿拉伯文。

教学方法也是德国式的,教授根本不讲语法,一上来就读例句。第二学期,我们就读《古兰经》,没感到有多大困难。阿拉伯文是一种简洁明了的语言,文体清新简明,有一种淳朴的美。

学习阿拉伯文和塞尔维亚?克罗地亚文,也是用了不少的精力的;可是到了今天,这两种语言对我的研究工作一点用处都没有,早已几乎全部交还给了老师,除了长了点知识以外,简直等于“竹篮子打水一场空”。人在一生中难免浪费一些时间,难免走一点弯路的。如果从小学起就能决定自己一生研究学问的方向,所学的东西都与这个方向有关,一点时间也不浪费,一点弯路也不走,那该有多好啊!然而这样的人恐怕是绝无仅有的现在社会上用非所学的大有人在。有些人可能浪费的时间比我要长,走的弯路比我要多。

从此以后,我每天课余就都在读这一本书。我每天的生活程序是:凌晨起床,在家里吃过早点.就穿过全城从城东走到城西的梵文研究所;中午不回家,在外面饭馆里吃过午饭,仍回研究所,浏览有关的杂志,从来没有什么午睡;一直工作到六点,才回家吃晚饭。天天如此,像刻板一样。只要有书可读,我从来没有感到单调或寂寞,乐也融融。

写论文的过程,实际上就是学习的过程。我读Mahāvastu共用了两年多的时间。同时当然也读了许多与此有关的参考书。

写学术论文,千万不要多说废话,最好能够做到每一句话都有根据。我最佩服的中外两个大学者Heinrich

Liiders和陈寅恪就是半句废话也不说的典范。

在我一生六十多年的学术研究的过程中,德国10年是至关重要的关键性的10年。我在上面已经提到过,如果我的学术研究有一个发轫期的话,真正的发轫不是在清华大学,而是在德国哥廷根大学。

但是,这个10年并不是一个简单的10年,有它辉煌成功的一面,也有它阴暗悲惨的一面。所有这一切都比较详细地写在我的《留德十年》

这里中国学生也极少,有一段时间,全城只有我一个中国人。这种孤独寂静的环境,正好给了我空前绝后的读书的机会。早点后,我一般是到梵文研究所去,在那里一呆就是一天,午饭在学生食堂或者饭馆里吃,吃完就回研究所。整整10年,不懂什么叫午睡,德国人也没有午睡的习惯。

我读书粗略地可以分为两类:一类是细读的,一类是浏览的。细读的数目不可能太多。

学梵文必须熟练地掌握语法。我上面提到的Stenzler的《梵文基础读本》,虽有许多优点,但是毕竟还太简略;入门足够,深入却难。在这时候必须熟读Kielhom的《梵文文法》,我在这一本书上下过苦工夫,读了不知多少遍。其次,我对Oldenberg的几本书,比如《佛陀》等等都从头到尾细读过。他的一些论文,比如分析Mahāvastu的文体的那一篇,为了写论文,我也都细读过。

Whitney和Wackernagel的梵文文法,Debruner续Wackemagel的那一本书,以及W.Geiger的关于巴利文的著作,我都下过工夫。但是,我最服膺的还是我的太老师Heinrich

Luders,他的书,我只要能得到,就一定仔细阅读。他的论文集Philologica

Indica是一部很大的书,我从头到尾仔细读过一遍,有的文章读过多遍。

当时我读的书绝不限于梵文典籍。我在上面已经说到,哥廷根大学有一个汉学研究所。所内有一个比梵文研究所图书室大到许多倍的汉文图书室。为什么比梵文图书室大这样多呢?原因是大学图书馆中没有收藏汉籍,所有的汉籍以及中国少数民族的语言,如藏文、蒙文、西夏文、女真文之类的典籍都收藏在汉学研究所中。这个所的图书室,由于Gustav

Haloun教授的惨淡经营,大量从中国和日本购进汉文典籍,在欧洲颇有点名气。我曾在那里会见过许多世界知名的汉学家,比如英国的Athur

Waley等等。汉学研究所所在的大楼比Gauss-Weber-Haus要大得多,也宏伟得多;房子极高极大。汉学研究所在二楼上,上面还有多少层,我不清楚。我始终也没有弄清楚,偌大一座大楼是做什么用的。10年之久,我不记得,除了打扫卫生的一位老太婆,还在这里见到过什么人。院子极大,有极高极粗的几棵古树,样子都有五六百年的树龄,地上绿草如茵。楼内楼外,干干净净,比梵文研究所更寂静,也更幽雅,真是读书的好地方。

我每个礼拜总来这里几次,有时是来上课,更多地是来看书。我看得最多的是日本出版的《大正新修大藏经》。有一段时间,我帮助Waldschmidt查阅佛典。他正写他那一部有名的关于释迦牟尼涅槃前游行的叙述的大著。他校刊新疆发现的佛经梵文残卷,也需要汉译佛典中的材料,特别是唐义净译的那几部数量极大的“根本说一切有部的律”。至于我自己读的书,则范围广泛。十几万册汉籍,本本我都有兴趣。到了这里,就仿佛回到了祖国一般。我记得这里藏有几部明版的小说。是否是宇内孤本,因为我不通此道,我说不清楚。即使是的话,也都埋在深深的“矿井”中,永世难见天日了。自从1937年Gustav Haloun教授离开哥廷根大学到英国剑桥大学去任汉学讲座教授以后,有很长一段时间,汉学研究所就由我一个人来管理。我每次来到这里,空荡荡的六七间大屋子就只有我一个人,万籁俱寂,静到能听到自己心跳的声音。在绝对的寂静中,我盘桓于成排的大书架之间,架上摆的是中国人民智慧的结晶,我心中充满了自豪感。我翻阅的书很多,但是我读得最多的还是一大套上百册的中国笔记丛刊,具体的书名已经忘记了。笔记是中国特有的一种著述体裁,内容包罗万象,上至宇宙,下至鸟兽虫鱼,以及身边琐事、零星感想,还有一些历史和科技的记述,利用得好,都是十分有用的资料。

我坐在从汉堡到哥廷根的火车上,我简直不敢相信这是事实。难道是一个梦吗?

过去三十多年来没有想到的人,想到了;过去三十多年来没有想到的事,想到了。我那一些尊敬的老师,他们的笑容又呈现在我眼前。我那像母亲一般的女房东,她那慈祥的面容也呈现在我眼前。那个宛宛婴婴的女孩子伊尔穆嘉德,也在我眼前活动起来。那窄窄的街道,街道两旁的铺子,城东小山的密林,密林深处的小咖啡馆,黄叶丛中的小鹿,甚至冬末春初时分从白雪中钻出来的白色小花雪钟,还有很多别的东西,都一齐争先恐后地呈现到我眼前来。一霎时、影像纷乱,我心里也像开了锅似地激烈地动荡起来了。

这一座只有十来万人的异域小城,在我的心灵深处,早已成为我的第二故乡了。我曾在这里度过整整十年,是风华正茂的十年。我的足迹印遍了全城的每一寸土地。我曾在这里快乐过,苦恼过,追求过,幻灭过,动摇过,坚持过。这一座小城实际上决定了我一生要走的道路。这一切都不可避免地要在我的心灵上打上永不磨灭的烙印。我在下意识中把它看做第二故乡。

然而在这个不起眼的机构里却有名闻宇内的四大导师:梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任。另外有一名年轻的讲师李济,后来也成了大师,担任了台湾中央研究院的院长。

我先从系主任王文显教授谈起。他的英文极好,能用英文写剧本,没怎么听他说过中国话。他是莎士比亚研究的专家,有一本用英文写成的有关莎翁研究的讲义,似乎从来没有出版过。他隔年开一次莎士比亚的课,在堂上念讲义,一句闲话也没有。下课铃一摇,合上讲义走人。多少年来,都是如此。讲义是否随时修改,不得而知。据老学生说,讲义基本上不做改动。他究竟有多大学问,我不敢瞎说。他留给学生最深的印象是他充当冰球裁判时那种脚踏溜冰鞋似乎极不熟练的战战兢兢如履薄冰的神态。

我认为,我在清华4年,有两门课对我影响最大:一门是旁听而又因时间冲突没能听全的历史系陈寅恪先生的“佛经翻译文学”,一门是中文系朱光潜先生的“文艺心理学”,陈先生上课时让每个学生都买一本《六祖坛经》。他深通西方哲学和当时在西方流行的美学流派,而对中国旧的诗词又极娴熟。所以在课堂上引东证西或引西证东,触类旁通,头头是道,毫无扞格牵强之处。我觉得,这才是真正的比较文学,比较诗学。

我最喜欢的诗人是法国的魏尔兰、马拉梅和比利时的维尔哈伦等。魏尔兰主张:首先是音乐,其次是明朗与朦胧相结合。

在中国,我喜欢的是六朝骄文,唐代的李义山、李贺,宋代的姜白石、吴文英,都是唯美的,讲求词藻华丽的。这个嗜好至今仍在。

我努力看书,积累资料。

上面我谈了六十年来我和外国文学打交道的经过。原来不知从何处谈起,可是一谈,竟然也谈出了不少的东西。记得什么人说过,只要塞给你一支笔,几张纸,出上一个题目,你必然能写出东西来。我现在竟成了佐证。

在清华园念过书的人,谁也不会忘记两馆:一个是体育馆,一个就是图书馆。

至于馆内藏书之多,插架之丰富,更是名闻遐迩。不但能为本校师生服务,而且还能为外校,甚至外国的学者提供稀有的资料。根据我的回忆,馆员人数并不多,但是效率极高,而且极有礼貌,有问必答,借书也非常方便。

书籍是人类文化和智慧的最重要的载体。世界各国、各地,只要有文字有书籍的地方,书籍就必然承担起这个十分重要的责任。

图书馆的领导允许我从书库里提一部分必要的书,放在我的研究室里,供随时查用。

我一进屋,就能进入角色,潜心默读,坐拥书城,其乐实在是不足为外人道也。

我认为,一个第一流的大学,必须有第一流的设备、第一流的图书、第一流的教师、第一流的学者和第一流的管理。五个第一流,缺一不可。

我确实有个书斋,我十分喜爱我的书斋,这个书斋是相当大的,大小房间,加上过厅、厨房,还有封了顶的阳台,大大小小,共有八个单元。册数从来没有统计过,总有几万册吧。

我的藏书都像是我的朋友,而且是密友。我虽然对它们并不是每一本都认识,它们中的每一本却都认识我。我每走进我的书斋,书籍们立即活跃起来,我仿佛能听到它们向我问好的声音,我仿佛看到它们向我招手的情景,倘若有人问我,书籍的嘴在什么地方?而手又在什么地方呢?我只能说:“你的根器太浅,努力修持吧。有朝一日,你会明白的。”

书能给人以知识,给人以智慧,给人以快乐,给人以希望。

古人说:“前人种树,后人乘凉。”让我们大家都来当种树人吧。

在中国,影响我最大的书是陈寅恪先生的著作,特别是《寒柳堂集》《金明馆丛稿》。

我常想,寅恪先生从一个不大的切入口切入,如剥春笋,每剥一层,都是信而有征,让你非跟着他走不行,剥到最后,露出核心,也就是得到结论,让你恍然大悟:原来如此,你没有法子不信服。寅恪先生考证不避琐细,但决不是为考证而考证,小中见大,其中往往含着极大的问题。

寅恪师生平致力于读《世说新语》,几十年来眉注累累。

我在下面介绍的只限于中国文学作品。(一)司马迁《史记》;(二)《世说新语》,这不是一部史书,也不是某一个文学家和诗人的总集,而只是一部由许多颇短的小故事编纂而成的奇书。有些篇只有短短几句话,连小故事也算不上。每一篇几乎都有几句或一句隽语,表面简单淳朴,内容却深奥异常,令人回味无穷。(三)陶渊明的诗,从思想内容上来看,陶渊明颇近道家,中心是纯任自然。(四)李白的诗;(五)杜甫的诗;(六)南唐后主李煜的词;(七)苏轼的诗文词。中国古代赞誉文人有三绝之说。三绝者,诗、书、画三个方面皆能达到极高水平之谓也,苏轼至少可以说已达到了五绝:诗、书、画、文、词。因此,我们可以说,苏轼是中国文学史和艺术史上最全面的伟大天才。论诗,他为宋代一大家。论文,他是唐宋八大家之一。笔墨凝重,大气磅礴。论书,他是宋代苏、黄、米、蔡四大家之首。论词,他摆脱了婉约派的传统,创豪放派,与辛弃疾并称。(八)纳兰性德的词;(九)吴敬梓的《儒林外史》,胡适之先生给予《儒林外史》极高的评价。诗人冯至也酷爱此书。

曹雪芹的《红楼梦》,读这样一部书,主要是欣赏它的高超的艺术手法。

在当时的社会上,封建思想弥漫,论资排辈好像是天经地义。一个青年要想出头,那是非常困难的。如果没有奥援,不走门子,除了极个别的奇才异能之士外,谁也别想往上爬。那些少数出身于名门贵阀的子弟,他们丝毫也不担心,毕业后爷老子有的是钱,可以送他出洋镀金,回国后优缺美差在等待着他们。而绝大多数的青年经常为所谓“饭碗问题”担忧,我们也曾为“毕业即失业”这一句话吓得发抖。我们的一线希望就寄托在教授身上。在我们眼中,教授简直如神仙中人,高不可攀。教授们自然也是感觉到这一点的,他们之所以有架子,同这种情况是分不开的。注: 每个时代都有不足之处,我们要在其中做到最好。

有一次他让我到他家去吃饭,他像从前一样,满屋堆满了书,大都是些珍本的小说、戏剧、明清木刻,满床盈案,累架充栋。一谈到这些书,他自然就眉飞色舞。

难道人到了晚年就只剩下回忆了吗?我不甘心承认这个事实,但又不能不承认。我现在就是回忆多于前瞻。过去六七十年不大容易想到的师友,现在却频来入梦。

在阅读的过程中,潜移默化,在无意识中形成了自己对写文章的一套看法。这套看法的最初根源似乎是来自旧文学,从庄子、孟子、史记,中间经过唐宋八大家,一直到明末的公安派和竟陵派,清代的桐城派,都给了我不同程度、不同方式的灵感。

写文章应当像谱乐曲一样,有一个主旋律,辅之以一些小的旋律,前后照应,左右辅助,要在纷纭变化中有统一,在统一中有错综复杂,关键在于有节奏。总之,写文章必须惨淡经营。自古以来,确有一些文章如行云流水,仿佛是信手拈来,毫无斧凿痕迹。但是那是长期惨淡经营终入化境的结果。

过去一讲到散文,开口必言英国的中外学者们,忘记了一个事实:中国实际上是世界上最大的散文大国。

中国旧日把一切典籍分为四类:经、史、子、集。我们读过的《古文辞类纂》、《古文观止》等等,不都是散文吗?不但抒情和写景的文章属于散文,连一些议论文,比如韩愈的《论佛骨表》、苏轼的《范增论》、《留侯论》以及苏洵的《辨奸论》等等,都必须归入散文范畴,里面弥漫着相当浓厚的抒情气息。

冯至先生的散文,同中国近代许多优秀的散文大家的作品一样—诸如鲁迅、郁达夫、冰心、朱自清、茅盾、叶圣陶、杨朔、巴金等的散文,是继承了中国优秀散文传统的。

中国散文已经有了几千年的历史传统,各种不同的风格,各种不同的流派,纷然杂陈。中国历代的散文文苑,花团锦簇,姹紫嫣红,赛过三春的锦绣花园。但是,不管风格多么不同,却有一点是共同的:所有散文家都不是率尔而作,他们写作都是异常认真的,简练揣摩,惨淡经营,造词遣句,谋篇布局,起头结尾,中间段落,无不精心推敲,慎重。

宋朝欧阳修写《昼锦堂记》,对于开头几句,再三斟酌,写完后派人送走,忽觉不妥,又派人快马加鞭,追了回来,重新改写,是有名的例子。

我觉得,中国散文最突出的特点是同优秀的抒情诗一样,讲究含蓄,讲究蕴藉,讲究意境,讲究神韵,言有尽而意无穷,

古人确实有一些读之如行云流水的文章,但那决非轻率从事,而是长期锻炼臻入化境的结果。

冯至先生的散文,我觉得,就是继承了中国优秀传统的。不能说其中没有一点西方的影响,但是根底却是中国传统。我每读他的散文,上面说的那些特点都能感觉到,含蓄、飘逸、简明、生动,而且诗意盎然,读之如食橄榄,余味无穷,三日口香。有一次,我同君培先生谈到《儒林外史》,他赞不绝口,同我的看法完全一样。《儒林外史》完全用白描的手法,语言简洁鲜明,讽刺不露声色,惜墨如金,而描绘入木三分,实为中国散文(就体裁来说,它是小说;就个别片段来说,它又是散文)之上品。

冯先生以诗人研究诗人,研究仿佛就成了创作,他深入研究对象的灵魂,他能看到或本能地领悟到其他学者们看不到更领悟不到的东西,而又能以生花妙笔著成文章,同那些枯涩僵硬的高头讲章迥异其趣,学术论著本身就仿佛成了文学创作,诗意弥漫,笔端常带感情。读这样的学术论著,同读文学作品一样,简直是一种美的享受。

冯先生是人文难分。他为人一向淳朴、正直、坦荡、忠实,待人以诚,心口如一。我简直无法想像会有谎言从他嘴里流出来。他说话从不夸大,也不花哨;即之也温,总给人以实事求是的印象,而且几十年如一日,真可谓始终如一了。

1926年,我在济南一所高中读书,这是一所文科高中。课程中除了中外语文、历史、地理、心理、伦理、《诗经》、《书经》等等以外,还有一门人生哲学,用的课本就是芝生先生的《人生哲学》。

从此以后,我们全团十几个人就马不停蹄,跋山涉水,几乎是一天换一个新地方,宛如走马灯一般,脑海里天天有新印象,眼前时时有新光景,乘船、乘汽车、乘火车、乘飞机,几乎看尽了春、夏、秋、冬四季风光,享尽了印缅人民无法形容的热情的款待。我不能忘记,我们曾在印度洋的海船上,看飞鱼飞跃。晚上在当空的皓月下,面对浩渺蔚蓝的波涛,追怀往事。我不能忘记,我们在印度闻名世界的奇迹泰姬陵上欣赏“琼楼玉宇高处不胜寒”的奇景。我不能忘记,我们在亚洲大陆最南端科摩林海角沐浴大海,晚上共同招待在黑暗中摸黑走八十里路,目的只是想看一看中国代表团的印度青年。我不能忘记,我们在佛祖释迦牟尼打坐成佛的金刚座旁留连瞻谒,我从印度空军飞机驾驶员手中接过几片菩提树叶,而芝生先生则用口袋装了一点金刚座上的黄土。我不能忘记,我们在金碧辉煌的土邦王公的天方夜谭般的宫殿里,共同享受豪华晚餐,自己也仿佛进入了童话世界。我不能忘记,在缅甸茵莱湖上,看缅甸船主独脚划船。我不能忘记,我们在加尔各答开着电风扇,啃着西瓜,度过新年。

芝生先生走过了九十五年的漫长的人生道路,九十五岁几乎等于一个世纪。自从公元建立后,至今还不到二十个世纪。芝生先生活了公元的二十分之一,时间够长的了。他一生经历了清代、民国、洪宪、军阀混战、国民党统治、抗日战争,一直迎来了解放。道路并不总是平坦的,有阳关大道,也有独木小桥,曲曲折折,坎坎坷坷。然而芝生先生以他那奇特的乐观精神和适应能力,不断追求真理,追求光明,忠诚于自己的学术事业,热爱祖国,热爱祖国的传统文化,终于走完了人生长途,仰不愧于天,俯不作于地。

按照印度传统说法,《五卷书》是《统治论》的一种。它的目的是通过一些故事,把统治人民的法术传授给皇太子们,好让他们能够继承衣钵,把人民统治得更好。为了达到这个目的,皇帝们就让人把人民大众创造出来的寓言和童话加以改造,加以增删,编纂起来,教给太子们读。《五卷书》就是这样产生出来的。

在1914年,曾有人算过一笔账:《五卷书》共译成了十五种印度语言、十五种其他亚洲语言、两种非洲语言、二十二种欧洲语言。而且很多语言还并不是只有一个译本,英文、德文、法文都有十种以上的本子。

许多著名的擅长讲故事的作家,也袭取了《五卷书》里的一些故事,像薄伽丘的《十日谈》、斯特拉帕罗拉的《滑稽之夜》、乔叟的《坎特伯雷故事》、拉?封丹的《寓言》等等都是。甚至在格林兄弟的童话里,也可以找到印度故事。在亚洲、非洲和欧洲许多国家的口头流传的民间故事里,也有从《五卷书》借来的故事。

在这些故事里,印度古代社会上各阶层的人物几乎都出现了:国王、帝师、婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗、商人、农民、法官、苦行者、猎人、渔夫、小偷等等,真是五花八门,应有尽有。但是这还不是本书的特点,本书的特点是:在这些故事里,出现了各种的鸟兽虫鱼:狮子、老虎、大象、猴子、兔子、豹子、豺狼、驴、牛、羊、猫、狗、麻雀、白鸻、乌鸦、猫头鹰、埃及檬、乌龟、蛤蟆、鱼、苍蝇等等都上了场,也是五花八门,应有尽有。

命运变幻不定,力大无穷,而人们的行动也有很大的威力。

一个人能不能学好一种或多种外语呢?答复是肯定的。

文化有一个很突出的特点,就是,文化一旦产生,立即向外扩散,也就是我们常说的“文化交流”。文化决不独占山头,进行割据,从而称王称霸,自以为“老子天下第一”,世袭珍藏,把自己孤立起来。文化是“天下为公”的。不管肤色,不择远近,传播扩散。人类到了今天,之所以能随时进步,对大自然,对社会,对自己内心认识得越来越深入细致,为自己谋的福利越来越大,重要原因之一就是文化交流。

了解的唯一途径就是学习,而学习首先必须有资料。对我们知识分子来说,学习资料首先是文字,也就是书籍。

综观寅恪先生一生治学道路,正符合上述条件。他一生涉猎范围极广,但又有中心,有重点。从西北史地、蒙藏绝学、佛学义理、天竺影响,进而专心治六朝隋唐历史,晚年又从事明清之际思想界之研究。从表面上看起来,变幻莫测,但是中心精神则始终如一。

号召学者们要“预流”,也就是王静安先生和他自己所说的“一个时代有一个时代的新学问”,学者能跟上时代,就算是“预流”。

一个多世纪以来,西方哲学家和心理学家将他们对精神生活的探讨建立在一种重要的推断上,人类思想的基本过程是一样的。西方学者曾认为,思考问题的习惯,即人们在认识周围世界时所采取的策略都是一样的。但是,最近密歇根大学的一名社会心理学家进行的研究已在彻底改变人们长期以来对精神所持的这种观点。

东方人似乎更“全面”地思考问题,更关注背景和关系,更多借助经验,而不是抽象地逻辑,更能容忍反驳意见。西方人更具“分析性”,倾向于使事物本身脱离背景,避开矛盾,更多地依赖逻辑。两种思想习惯各有利弊。

文化和语言的基础或者源头就是思维模式,

当我还是一个青年大学生的时候,报刊上曾刮起一阵讨论人生的意义与价值的微风,文章写了一些,议论也发表了一通。我看过一些文章,但自己并没有参加进去。原因是,有的文章不知所云,我看不懂;更重要的是,我认为这种讨论本身就无意义、无价值,不如实实在在地干几件事好。

人类社会发展的长河中,我们每一代人都有自己的任务,而且是绝非可有可无的。如果说人生有意义与价值的话,其意义与价值就在这里。

佛教禅宗主张“顿悟”。觉悟当然主要靠自己,但是别人的帮助有时也起作用。

光修养还是很不够的,还必须实践,也就是行动,最好能有一个信仰。

有一句中国老话:“学如逆水行舟,不进则退。”还有一句中国老话:“学海无涯。”

根据我个人七八十年的经验,一个人决不能让自己的脑筋投闲置散,要经常让脑筋活动着。根据外国一些科学家实验结果,“用脑伤神”的旧说法已经不能成立,应改为“用脑长寿”。只要脑筋的活动不停止,新生细胞比死亡细胞数目还要多。勤于动脑筋,则能经常保持脑中血液的流通状态,而且能通过脑筋协调控制全身的功能。我过去经常说:“不要让脑筋闲着。”我就是这样做的。

本文出自 个人生活数据分享,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://sikaoa.com/2014/01/21/4145